Cocaïne

Clotiazépam n. m. Composé thiophénique apparenté aux benzodiazépines. Anxiolytique.

Clotrimazole n. m. Dérivé de l’imidazole et du triphénylméthane chloré.Inscrit sur la liste des Médicaments essentiels de lOMS et à la Pharmacopée Européenne (monographie 04/2008, 0757).

Clou n. m. Petite pointe de métal à tête, utilisée pour fixer ou assembler.

Cloxacilline sodique n. f. Pénicilline du groupe M (résistant aux bêta-lactamases), à noyau isoxazole.Inscrite sur la liste des Médicaments essentiels de lOMS et à la Pharmacopée Européenne (monographie 01/2008, 0661).

Clozapine n. f. Dibenzodiazépine, neuroleptique ou antipsychotique polyvalent doué d’activité anticholinergique qui en limite les effets extrapyramidaux.Inscrite sur la liste des Médicaments essentiels de lOMS et à la Pharmacopée Européenne (monographie 01/2008, 1191).

Club n. m. Cercle association, réunion de membres.

Cluster informatique n. m. Architecture informatique regroupant en réseau plusieurs ordinateurs indépendants, formant des nœuds, afin de permettre une gestion globale et de dépasser les limitations dun ordinateur pour augmenter la disponibilité (faciliter la montée en charge) et permettre une répartition de la charge, chacun des nœuds restant capable…

Cmax Concentration maximale en substance active observée dans un fluide biologique après administration d’un médicament.

CNRH Cf Centre de recherche en Nutrition

Coacervation n. f. Formation dun coacervat par séparation en deux phases de certaines solutions macromoléculaires.

Coagulation n. f. Transformation d’une substance liquide en une masse solide ou semi-solide, de consistance plus ou moins molle et gélatineuse.

Coalescence n. f. Phénomène observé lors de la rencontre de deux gouttelettes (ou plus) de phase dispersée suivie de la rupture du film interfacial les séparant, les gouttes fusionnant alors pour n’en former qu’une.

Coaltar n. m. Goudron obtenu à partir de la distillation de la houille.Inscrit sur la liste des Médicaments essentiels de lOMS.

Coaptation n. f. Opération pour deux surfaces ou deux parties de sajuster.

Cobalamine n. f. Nom générique des différentes formes de la vitamine B12 : hydroxycobalamine, cyanocobalamine, méthylcobalamine, adénosylcobalamine. La vitamine B12 a une structure chimique proche de lhème, constituée d’un noyau tétrapyrrolique porteur de chaînes latérales complexes avec, au centre, un atome de cobalt. Particulièrement abondante dans le foie,…

Cobalt n. m. Élément de transition, Co, groupe 9 de la classification périodique. Le cobalt joue un rôle biologique important sous forme de dérivés naturels tels que la vitamine B12 et les autres cobalamines, car il change facilement de degré d’oxydation. Les sels de cobalt (chlorure, sulfate et…

Cobicistat n. m. Un des composants entrant dans la quadruple association à doses fixes : cobicistat + elvitégravir + emtricitabine + ténofovir, destiné au traitement des patients porteurs du VIH ; cest un inhibiteur puissant des cytochromes P450 3A, et notamment du 3A4, ainsi que des protéines de…

Coca n. f. Nom désignant la feuille du cocaier et par extension le cocaier lui-même, correspondant à deux espèces voisines (Erythroxylum coca Lam. et E. novogranatense (Morris) Hieron, Erythroxylaceae) et à plusieurs variétés. Arbuste largement cultivé en Amérique latine (Colombie, Pérou, Bolivie). Feuille contenant des alcaloïdes dérivés du…

Cocaier Cf coca.

Cocarboxylase n. f. Ester pyrophosporique de la thiamine, coenzyme des décarboxylases et des trancétolases.

Coccidie n. f. Sporozoaire Apicomplexa, parasite intracellulaire de nombreux animaux invertébrés et vertébrés et parfois de l’homme, formant des spores ou des ookystes. Parasite fréquent de l’intestin, en particulier chez les sujets immunodéficients. Parmi les Coccidies intestinales sont classées plusieurs espèces des genres Isospora, Cyclospora et Cryptosporidium, parasites…

Coccidioïdes immitis Champignon du sol, d’abord considéré comme un Protozoaire puis rattaché aux Moniliales (Deuteromycotina).

Coccidioïdome n. m. Nodule granulomateux de localisation pulmonaire, séquelle d’une coccidioïdomycose.

Coccidioïdomycose n. f. Infection pulmonaire par coccidioides immitis. Provoque rhinite, syndrome grippal et peut se compliquer d’une granulomatose virulente pouvant affecter les viscères, le tissu cérébral, les poumons.

Coccidioïdose n. f. Mycose provoquée par Coccidioides immitis. Généralement bénigne (connue en Californie sous le nom de fièvre de la vallée de Saint-Joachim), mais aussi maladie grave et parfois mortelle.

Coccidiose n. f. Maladie parasitaire atteignant souvent les animaux de basse-cour (poules, dindons, lapins) et les ruminants, provoquant des troubles intestinaux et hépatiques altérant leur croissance. Mort possible. Transmission oro-fécale.

Coccobacille n. m. Nom générique donné à des petits bacilles courts de forme ovoïde intermédiaire entre le grain et le bâtonnet. Exemple genre Brucella.

Cochléaire n. f. Herbacée halophyte (Cochlearia officinalis L., Brassicaceae ex-Crucifères) riche en vitamine C (« herbe au scorbut »).

Cochléate n. m. Structure lipidique supramoléculaire enroulée sous forme de spirale obtenue en précipitant un phospholipide chargé négativement (exemple phosphatidylsérine) par un cation (exemple calcium).

Coco n. m. Noix de coco, graine du cocotier, drupe à enveloppe fibreuse (Cocos nucifera L., Arecaceae exemple Palmiers).

Cocotier n. m. Plante ligneuse à port d’arbre des régions littorales tropicales (Cocos nucifera L., Arecaceae, précédemment Palmaceae), dont la graine et son endocarpe constituent la « noix de coco » ; la partie solide de l’albumen de la graine est le coprah, solide fondant vers 25 °C…

Cocristal n. m. Cristal fait de plusieurs composés réunis dans une même structure cristalline et possédant des propriétés uniques. Les solvates et les clathrates peuvent être considérés comme des cocristaux.

Code n. m. Ensemble des lois et des dispositions régissant un domaine déterminé.

Codéine n. f. Alcaloïde isoquinoléique à squelette morphinane du pavot somnifère, Papaver somniferum L., Papaveraceae ; éther méthylique de la fonction phénolique de la morphine. Obtenue par extraction à partir de l’opium ou de la paille de pavot, mais surtout par hémisynthèse à partir de la morphine ou…

Codergocrine n. f. Association de quatre composés hémisynthétiques (dihydroergocornine, dihydroergocristine, α- et β-dihydroergocryptines), préparée par hydrogénation de l’ergotoxine, mélange naturel de quatre alcaloïdes indoliques dérivés de l’acide lysergique, obtenu à partir de l’ergot de seigle, Claviceps purpurea (Fries) Tulasne, Clavicipitaceae.Inscrite à la Pharmacopée Européenne, monographie 08/2019, 2060 corrigé…

Codex n. m. Nom ancien, encore employé parfois pour désigner la Pharmacopée Française.

Codification n. f. 1- Rassemblement en un seul corps de textes législatifs et/ou réglementaires voire parfois des coutumes. Application systématique des règles selon un code préétabli. On parle aussi de codification d’une technique lorsqu’on la décrit de manière détaillée en vue de reproduction aussi fidèle que possible ;…

Codon n. m. Triplet de nucléotides de l’ARNm codant spécifiquement un des 20 acides aminés naturels.

Coefficient n. m. Facteur multiplicatif ou rapport appliqué à une quantité quelconque.

Cœlioscopie n. f. Endoscopie appliquée à l’abdomen permettant l’exploration visuelle des organes et/ou une intervention.

Cœnurose n. f. Maladie parasitaire des herbivores (moutons) due à la forme larvaire d’un cestode (Taenia multiceps, parasite du chien à l’état adulte). Chez l’Homme, rare parasitose à cœnures marquée par des kystes cérébraux avec hypertension intracrânienne, paralysies, méningite, lésions oculaires douloureuses et baisse de la vision.

Coenzyme n. f. Molécule non protéique intervenant dans une réaction enzymatique en association avec l’apoenzyme protéique. Il existe une grande variété de coenzymes suivant le type de réaction catalysée (oxydo-réduction, transfert, isomérisation...).

Coffea Genre de la famille des Rubiaceae à caféine constitué de nombreuses espèces de caféiers cultivées (Coffea arabica L. et C. canephora Pierre).

→ Colite

Cocaïne

Pharmacognosie - Pharmacologie

Anglais : cocaine

Espagnol : cocaína

Allemand : Kokain

Étymologie : Français coca, suffixe -ine.

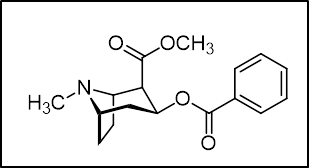

n. f. Alcaloïde extrait de la feuille de coca, à squelette pseudotropanol, comportant deux fonctions ester (benzoïque et méthylique : méthyl-benzoyl-ecgonine). Anesthésique local de surface, par fixation sur des récepteurs placés au sein de canaux sodiques membranaires, bloquant l’influx nerveux affectant préférentiellement les fibres sensitives. Inhibiteur de la capture neuronale de la noradrénaline, de la dopamine et de la sérotonine ; elle a des propriétés sympathomimétiques (vasoconstriction, hypertension, tachycardie, hyperthermie, mydriase) et elle produit, au niveau central, une brève sensation d’euphorie avec stimulation intellectuelle, désinhibition, hyperactivité, suivie d’un effet dépresseur. Installation rapide d’une intense dépendance psychique, d’où inscription sur la liste des stupéfiants.

Premier anesthésique local utilisé (ophtalmologie, ORL) ; elle n’a plus que de très rares applications médicales, mais a servi de modèle structural pour l'élaboration de nombreux anesthésiques locaux de synthèse actuellement utilisés (lidocaïne, procaïnee…). Utilisation illicite de la cocaïne (« coke », « neige »…) par les toxicomanes (cocaïnomanie) sous forme de chlorhydrate ou de base. En France, une augmentation préoccupante du nombre et de la sévérité des intoxications liées à la consommation de cocaïne a été observée par les centres d’addictovigilance à partir de 2016, la chute des prix sur le marché illicite changeant profondément la sociologie des utilisateurs. Dans son rapport annuel sur les drogues publié en juin 2022, l’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) a fait le constat qu’en 2020 la production et les saisies de cocaïne ont atteint des niveaux record ; la fabrication illicite de cocaïne à l’échelle mondiale a atteint son niveau le plus haut jamais enregistré, évalué à plus de 2 000 tonnes. Si la production semble diminuer légèrement en Colombie (premier pays producteur), une augmentation est notée dans les deux autres principaux pays producteurs (Pérou et Bolivie).

Cf. coca.

Cocaïne (chlorhydrate de)

Anglais : cocaine hydrochloride

Espagnol : clorhidrato de cocaína

Étymologie : Grec χλωρός khlôros jaune verdâtre, suffixe -ate, français cocaïne.

n. m. Poudre blanche, souvent coupée par diverses substances, habituellement utilisée en aspiration nasale (« sniffée »), également en injection IV (éventuellement en mélange avec de l’héroïne, « speed-ball »). Après une phase d’euphorie et d’accélération idéique, provoque insomnie, anorexie, irritabilité, céphalées, troubles de l’expression verbale et de la mémorisation, levée des inhibitions (actes agressifs), excitabilité sensorielle (activité compulsive de grattage). Usage chronique entraînant de graves complications cardiovasculaires (hypertension paroxystique, arythmie, ischémie myocardique, accidents vasculaires cérébraux) potentiellement mortelles en cas de surdosage (« overdose ») massif ; par « sniffage » répété, risque de perforation de la cloison nasale liée à une intense vasoconstriction locale.

Inscrit à la Pharmacopée Européenne (monographie 01/2008, 0073).

Cocaïne base

Anglais : cocaine free base

Espagnol : cocaína

Étymologie : Français cocaïne latin basis base.

De degré de pureté variable (le « caillou », obtenu par traitement alcalin du chlorhydrate ou le « crack », produit impur obtenu à partir de la « pâte de coca ») ; habituellement fumée (« freebasing »), parfois mélangée à du tabac ou du cannabis ; absorption pulmonaire rapide et concentration plasmatique élevée, d’où effets intenses mais de courte durée poussant à une réutilisation fréquente ; effets indésirables très marqués.